Bild 1 von 39

Bild 1 von 39

Bild 2 von 39

Bild 2 von 39

Bild 3 von 39

Bild 3 von 39

Bild 4 von 39

Bild 4 von 39

Bild 5 von 39

Bild 5 von 39

Bild 6 von 39

Bild 6 von 39

Bild 7 von 39

Bild 7 von 39

Bild 8 von 39

Bild 8 von 39

Bild 9 von 39

Bild 9 von 39

Bild 10 von 39

Bild 10 von 39

Bild 11 von 39

Bild 11 von 39

Bild 12 von 39

Bild 12 von 39

Bild 13 von 39

Bild 13 von 39

Bild 14 von 39

Bild 14 von 39

Bild 15 von 39

Bild 15 von 39

Bild 16 von 39

Bild 16 von 39

Bild 17 von 39

Bild 17 von 39

Bild 18 von 39

Bild 18 von 39

Bild 19 von 39

Bild 19 von 39

Bild 20 von 39

Bild 20 von 39

Bild 21 von 39

Bild 21 von 39

Bild 22 von 39

Bild 22 von 39

Bild 23 von 39

Bild 23 von 39

Bild 24 von 39

Bild 24 von 39

Bild 25 von 39

Bild 25 von 39

Bild 26 von 39

Bild 26 von 39

Bild 27 von 39

Bild 27 von 39

Bild 28 von 39

Bild 28 von 39

Bild 29 von 39

Bild 29 von 39

Bild 30 von 39

Bild 30 von 39

Bild 31 von 39

Bild 31 von 39

Bild 32 von 39

Bild 32 von 39

Bild 33 von 39

Bild 33 von 39

Bild 34 von 39

Bild 34 von 39

Bild 35 von 39

Bild 35 von 39

Bild 36 von 39

Bild 36 von 39

Bild 37 von 39

Bild 37 von 39

Bild 38 von 39

Bild 38 von 39

Bild 39 von 39

Bild 39 von 39

Original secessionistische Armlehnstühle der II. Secessions-Ausstellung (12.11.1898), Entwurf: Joseph Maria Olbrich (Wien, um 1898), Ausführung: F. O. Schmidt (Wien, um 1898)

Preis auf Anfrage

Objekt: Secessionistischer Armlehnstuhl (2 Stück)

Entwurf: Joseph Maria Olbrich (Wien, 1898)

Modell-Nummer: -

Ausführung: Friedrich Otto Schmidt (Wien, 1898)

Maße in cm (H x B x T x SH): 125,5 × 63 × 55 × 54

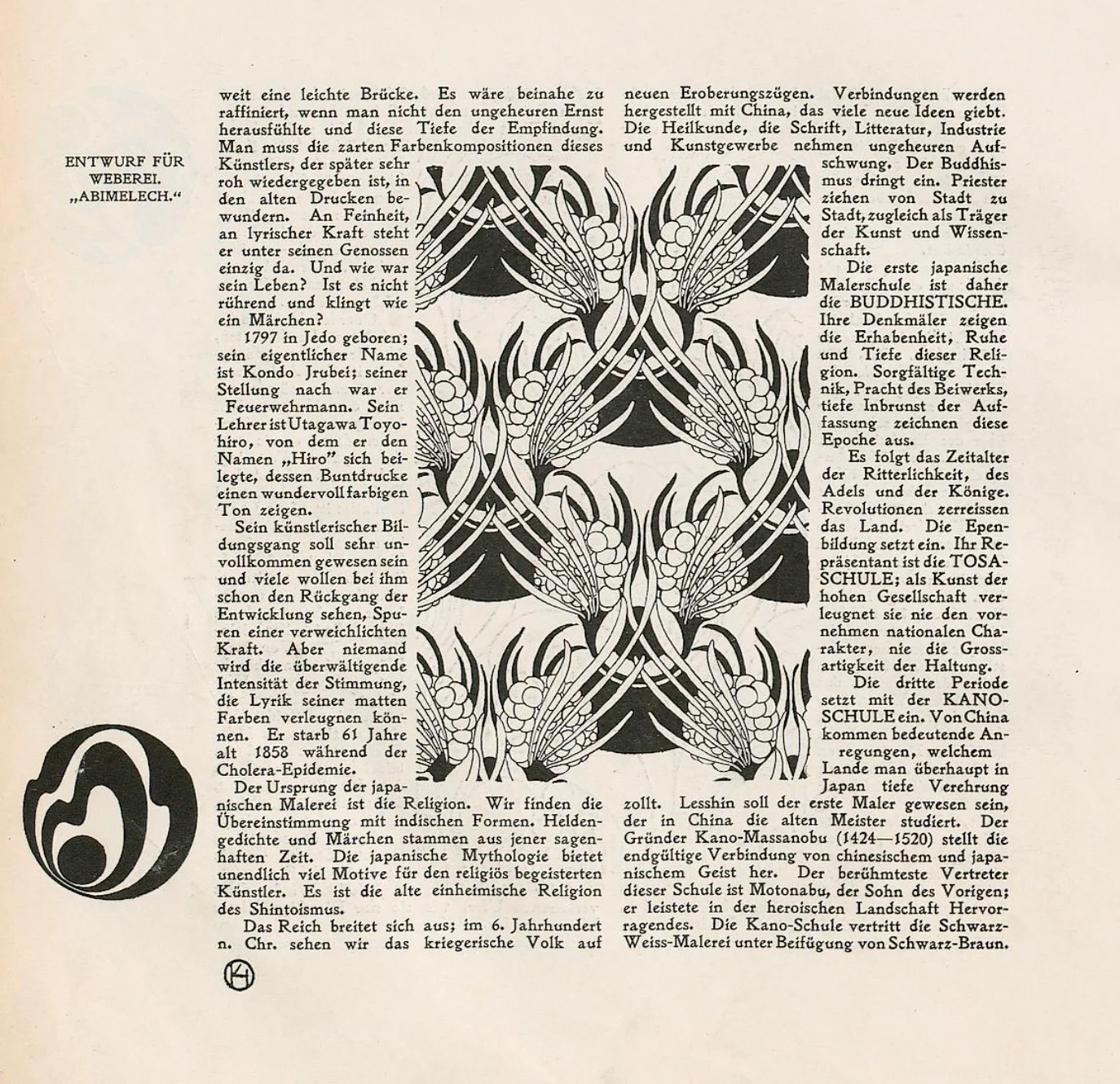

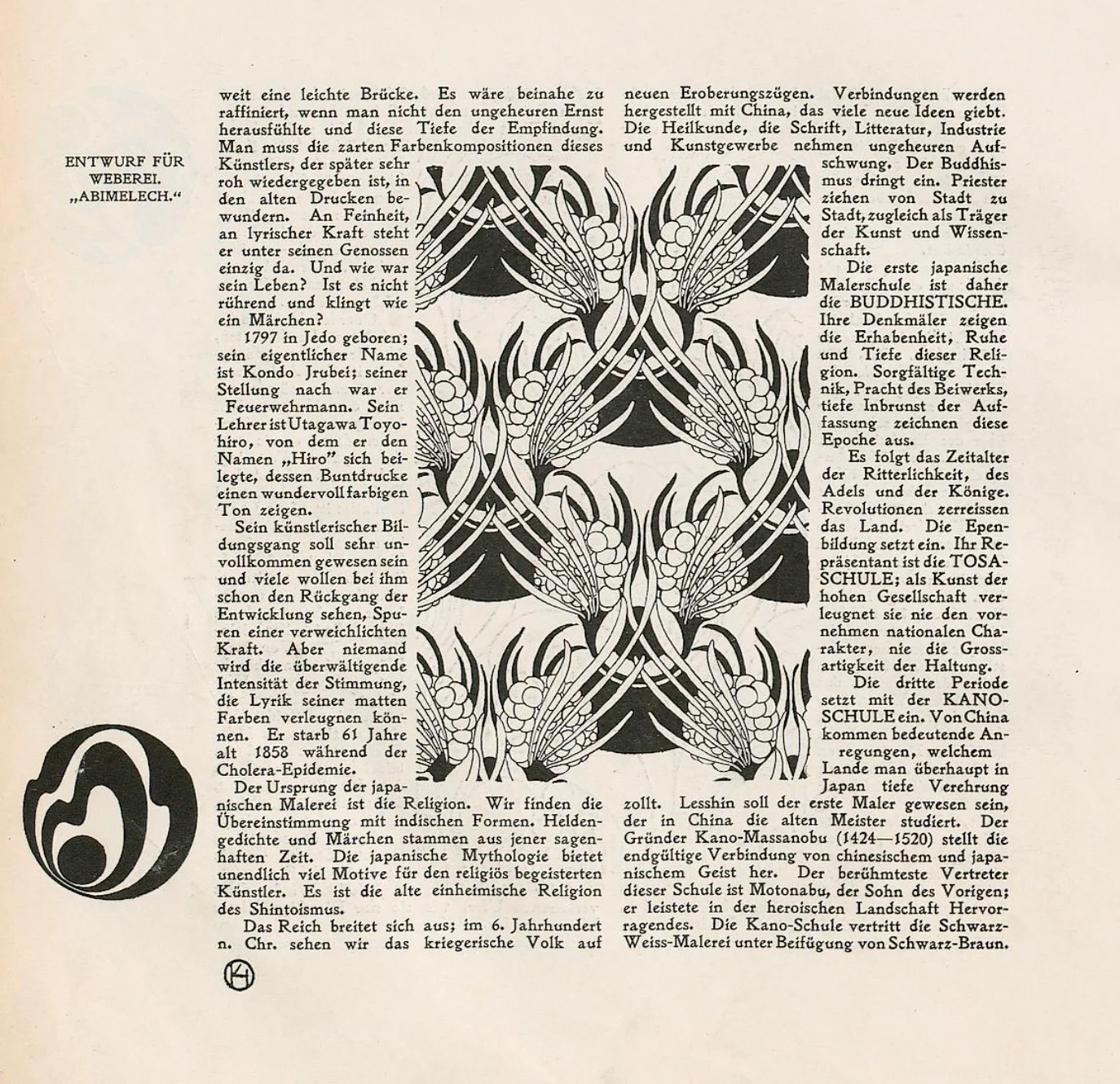

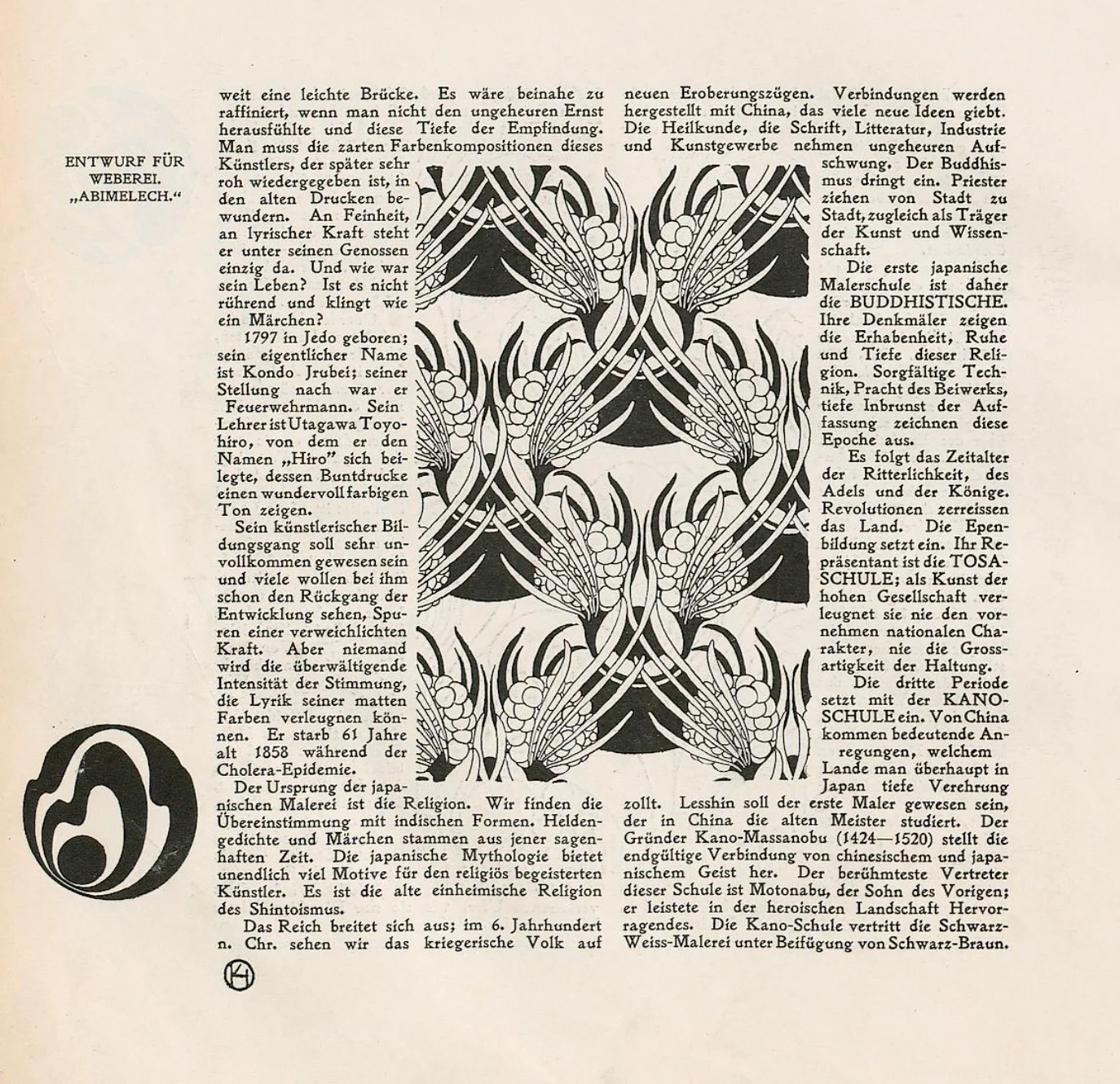

Material: Eiche massiv, Messing, Stoff („Abimelech“, Entwurf: Koloman Moser, Wien, 1899)

Zustand: fachmännisch konserviert (Neubezug)

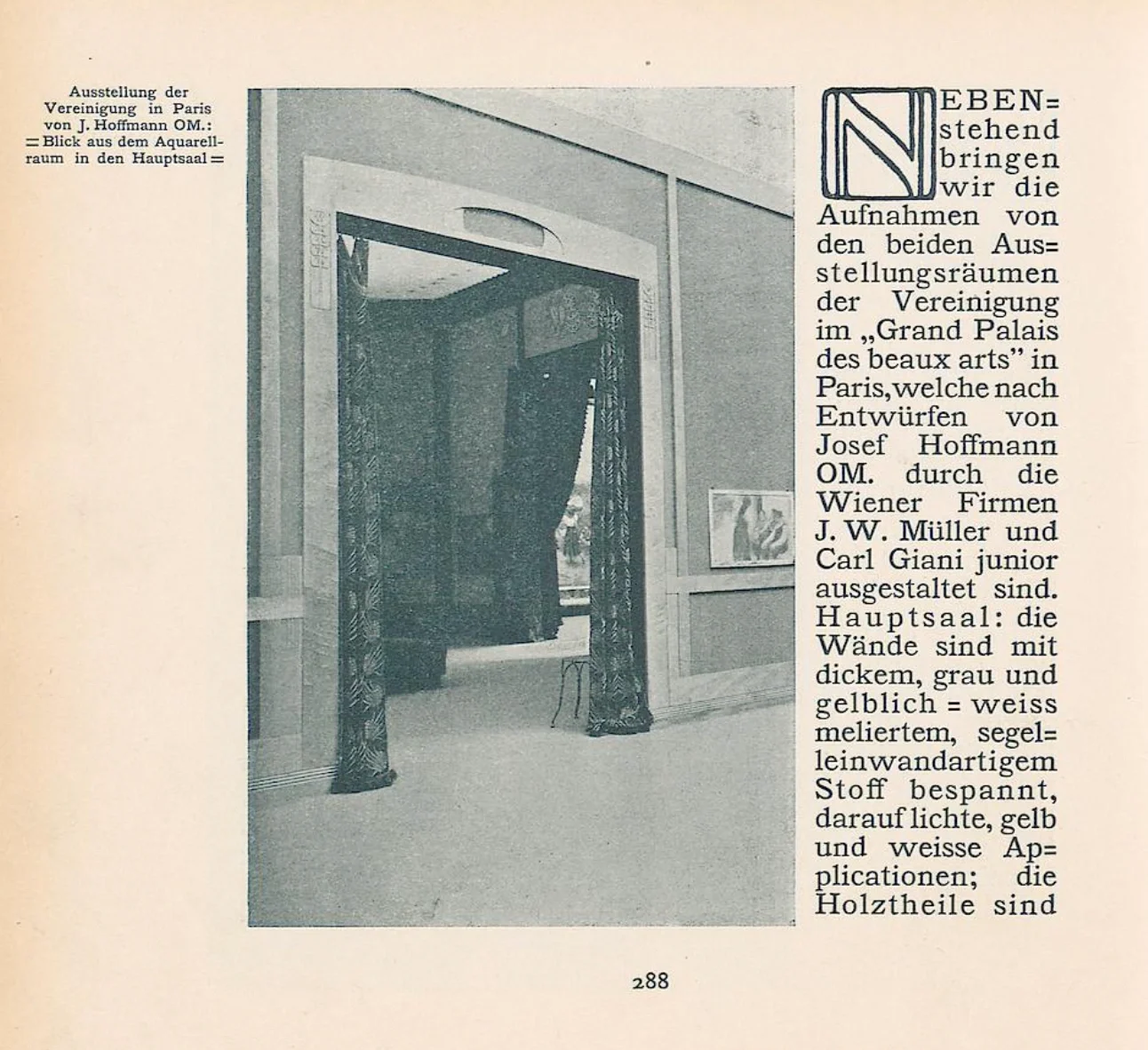

Literatur: Ver Sacrum, Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs, 1. Jahrgang, 1898, S. 26 / Dekorative Kunst - Illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Band 2, 1898, S. 260-261 / Katalog Der 2. Kunst-Ausstellung Der Vereinigung Bild. Künstler Österreichs. 1898. Wien. S. 2, S. 38 / Ver Sacrum, 1898, Heft XI / Deutsche Kunst und Dekoration, Band 3, 1898-1899, Alexander Koch, Darmstadt, S. 208, S. 209 / Ver Sacrum, 1898, Sonderheft, Klimt, Pallas Athene, S. 2 / Ver Sacrum, Heft 4, 1899, S.14 / Ver Sacrum, Heft 19, 1900, S. 287-289 / The Viennese Secession, Victoria Charles, Klaus Carl, 2011, S. 133

Zusätzliche Informationen:

Bei diesen Objekten handelt es sich um eine Kooperation zwischen GALERIE TRAUDES KINDER & FLORIAN KOLHAMMER - art since the turn of the 20th century.

Die beiden Armlehnstühle entstanden 1898 nach Entwürfen von Joseph Maria Olbrich für die zweite Ausstellung der Wiener Secession, die am 12. November im neu errichteten Secessionsgebäude in der Friedrichstraße 12, 1010 Wien feierlich eröffnet wurde. Diese Präsentation gilt als die bedeutendste der frühen Secessionsgeschichte, da sie erstmals im eigens errichteten Gebäude stattfand und den neuen Ausstellungsort in voller Wirkung präsentierte.

Die Stühle wurden im „Kunstgewerbezimmer“ gezeigt – einem Raum, in dem das neue ästhetische Programm der Vereinigung, die Aufhebung der Grenzen zwischen Kunst und angewandter Gestaltung, in harmonischer Einheit von Form, Material und Idee zum Ausdruck kam. Die strengen Linien, die geometrische Klarheit und die Konzentration auf tektonische Grundformen stehen in enger Beziehung zu weiteren Sitzmöbeln, die Olbrich für diese Ausstellung schuf, insbesondere zu jenen der „Vorhalle“ und des „Haupt-Ausstellungssaales“. Während Josef Hoffmann das berühmte „Ver Sacrum“-Zimmer gestaltete und dort eine deutlich zurückhaltendere Formensprache (Stühle mit niedrigeren Rückenlehnen) wählte, tragen diese Armlehnstühle unverkennbar Olbrichs Handschrift.

Die Exemplare dürften mit großer Wahrscheinlichkeit von der Wiener Werkstätte „Friedrich Otto Schmidt“ ausgeführt worden sein. Das 1859 in Wien gegründete Unternehmen entwickelte sich von einem Tapetengeschäft zu einem führenden Atelier für Wohnungseinrichtungen und pflegte enge Verbindungen zu Künstlern und Architekten der Wiener Moderne. Unter Max Hermann Schmidt arbeitete die Firma unter anderem mit Adolf Loos, Josef Hoffmann und der Wiener Secession zusammen, übernahm zentrale Aufträge für Ausstellungen und prägte die moderne Wohnkultur entscheidend. Der im Katalog ausgesprochene Dank an Schmidt „für die decorative Ausstattung unseres Hauses und unserer Ausstellung“ stützt die Annahme, dass die Stühle aus seiner Werkstätte stammen.

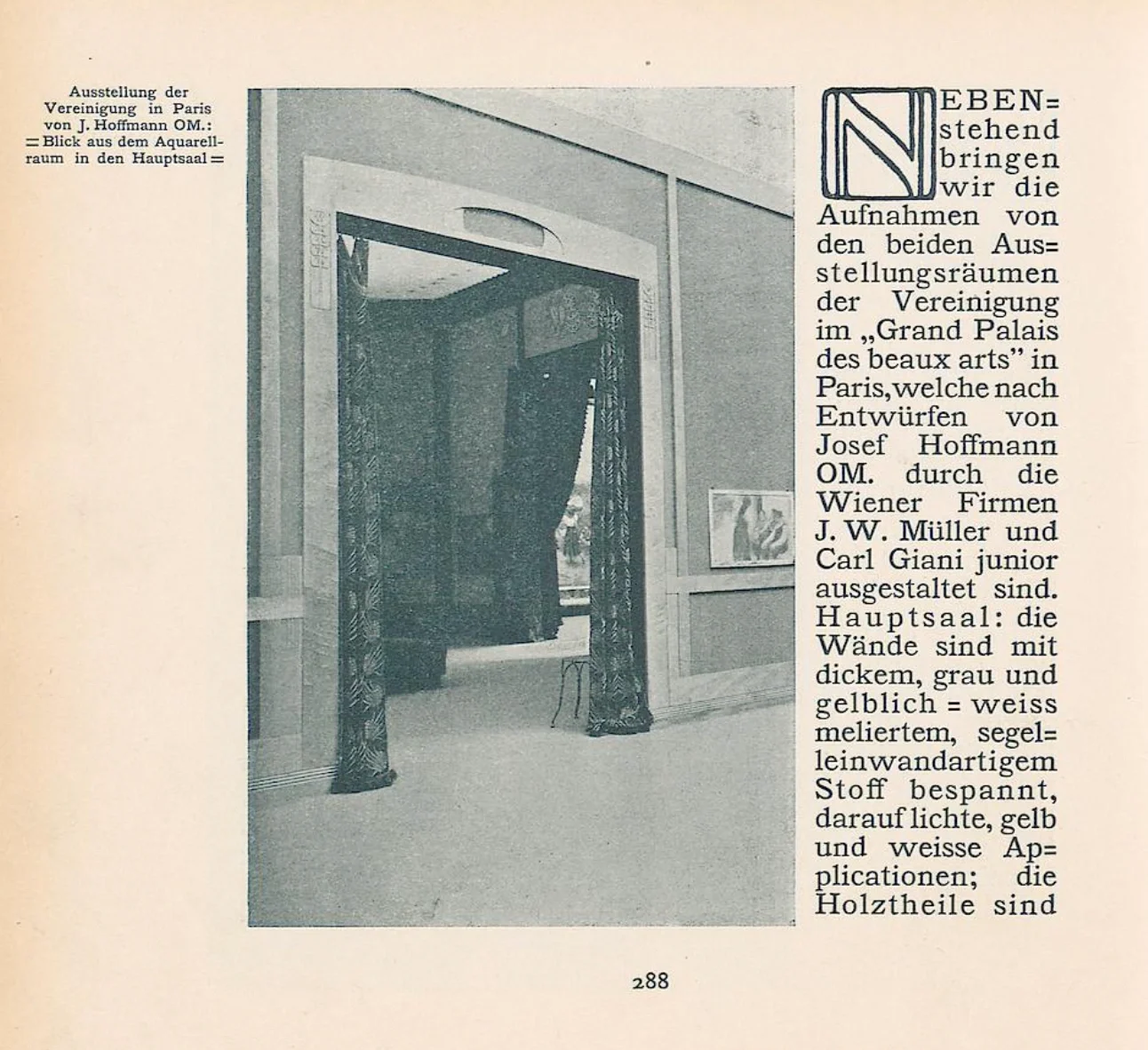

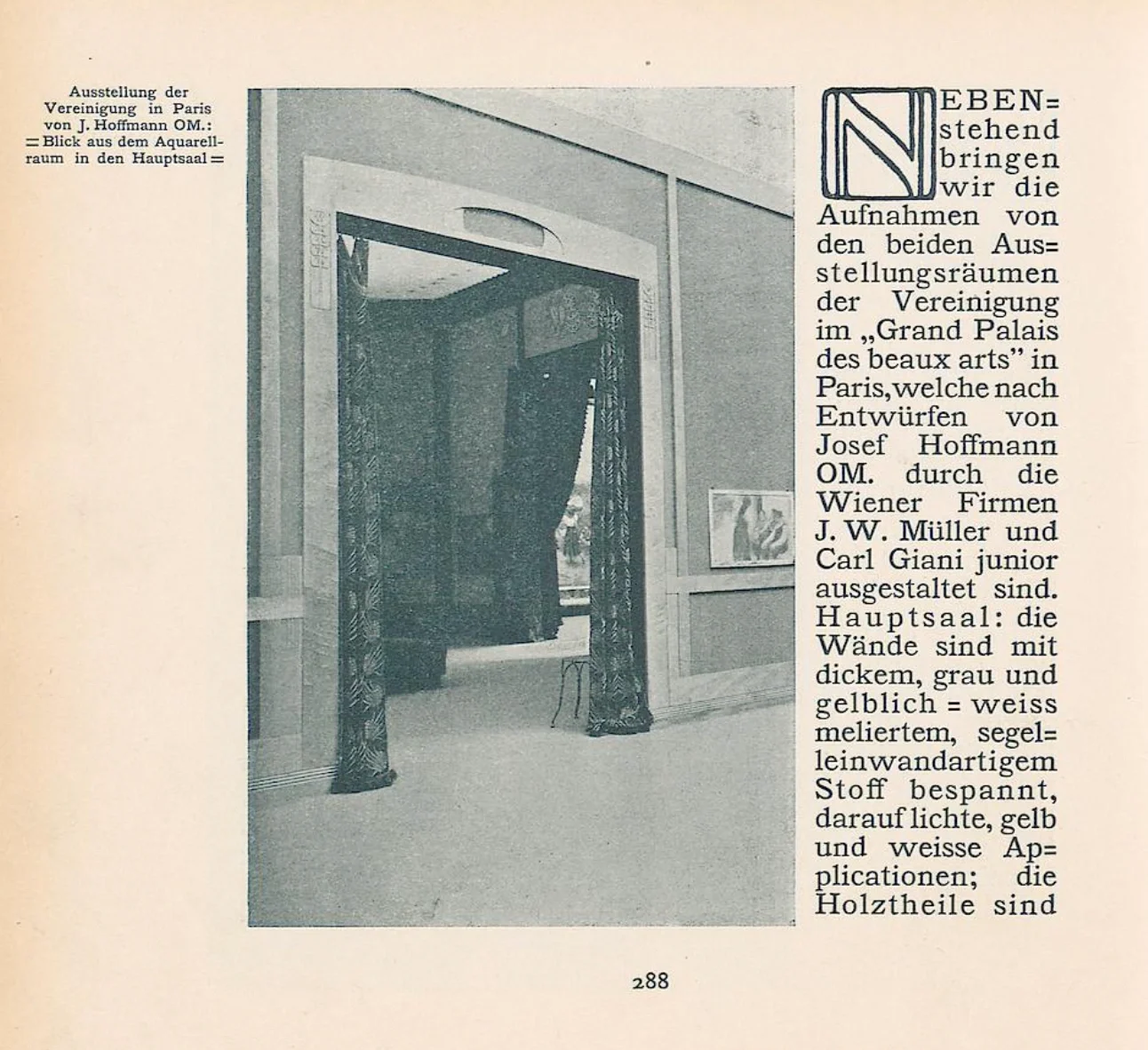

Bei einer fachgerechten Konservierung wurde die originale Holzsubstanz bestmöglich erhalten; lediglich kleinflächige Ausbesserungen waren erforderlich. Die Messingbeine wurden vorsichtig gereinigt / aufpoliert und die Holz-Oberflächen abschließend mit Wachs versiegelt, um die authentische Patina zu bewahren. Für die Neubespannung fiel die Wahl auf den Stoff „Abimelech“ von Koloman Moser für Backhausen & Söhne – ein Entwurf von 1899, der bereits 1900 bei der Pariser Weltausstellung für Vorhänge und ein Sofa, sowie bei der 8. Secessions Ausstellung in Saal 7, eingesetzt wurde. „Abimelech“ bedeutet „Vater des Königs“ beziehungsweise „Mein Vater ist König“ und verleiht den Stühlen eine symbolische Tiefe: Die hohen Rückenlehnen erzeugen eine thronartige Präsenz, während der Name auf Würde, Autorität und souveräne Ruhe verweist. In der Verbindung von Form, Material und Bezeichnung verschmilzt Handwerkskunst, künstlerische Vision und symbolische Bedeutung zu einer Einheit, die den Möbeln neben Eleganz auch eine fast mythische Aura verleiht. Gleichzeitig verdeutlicht die Wahl des Stoffes die enge Kooperation innerhalb der Secession und schlägt eine ästhetische Brücke zwischen Olbrichs Entwurf und Mosers visionärem Textildesign.

Ihre historische Einbettung macht die Stühle zu einzigartigen Zeugnissen eines künstlerischen Aufbruchs. In derselben Ausstellung präsentierte Gustav Klimt zentrale Werke wie Pallas Athene und Der Sammetapfelbaum, im Mittelraum das atmosphärisch dichte Bewegtes Wasser sowie ein feinfühliges Kinderporträt. Josef Hoffmann, Koloman Moser und Gustav Gurschner zeigten richtungsweisende Objekte, Otto Wagner war mit architektonischen Arbeiten vertreten, und Olbrich selbst prägte mit seinen Raumgestaltungen und Möbeln das Erscheinungsbild der Ausstellung maßgeblich.

Die Armlehnstühle fügen sich nahtlos in dieses revolutionäre Umfeld ein und verkörpern den „Ver Sacrum“ – den heiligen Frühling –, den die Secession als Sinnbild der Erneuerung wählte. In ihnen bündelt sich der Geist eines Neubeginns: klar und streng in der Form, radikal im Bruch mit dem Historismus und getragen von der Idee, Kunst zu einem umfassenden Lebensprinzip zu erheben. Sie sind damit nicht nur äußerst seltene Möbelstücke, sondern Manifestationen eines historischen Moments, in dem Wien den Schritt in die Moderne vollzog.

Besichtigung möglich: Plankengasse 5, 1010 Wien

Lieferung (inter)national gegen Aufpreis möglich

Preis auf Anfrage

Objekt: Secessionistischer Armlehnstuhl (2 Stück)

Entwurf: Joseph Maria Olbrich (Wien, 1898)

Modell-Nummer: -

Ausführung: Friedrich Otto Schmidt (Wien, 1898)

Maße in cm (H x B x T x SH): 125,5 × 63 × 55 × 54

Material: Eiche massiv, Messing, Stoff („Abimelech“, Entwurf: Koloman Moser, Wien, 1899)

Zustand: fachmännisch konserviert (Neubezug)

Literatur: Ver Sacrum, Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs, 1. Jahrgang, 1898, S. 26 / Dekorative Kunst - Illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Band 2, 1898, S. 260-261 / Katalog Der 2. Kunst-Ausstellung Der Vereinigung Bild. Künstler Österreichs. 1898. Wien. S. 2, S. 38 / Ver Sacrum, 1898, Heft XI / Deutsche Kunst und Dekoration, Band 3, 1898-1899, Alexander Koch, Darmstadt, S. 208, S. 209 / Ver Sacrum, 1898, Sonderheft, Klimt, Pallas Athene, S. 2 / Ver Sacrum, Heft 4, 1899, S.14 / Ver Sacrum, Heft 19, 1900, S. 287-289 / The Viennese Secession, Victoria Charles, Klaus Carl, 2011, S. 133

Zusätzliche Informationen:

Bei diesen Objekten handelt es sich um eine Kooperation zwischen GALERIE TRAUDES KINDER & FLORIAN KOLHAMMER - art since the turn of the 20th century.

Die beiden Armlehnstühle entstanden 1898 nach Entwürfen von Joseph Maria Olbrich für die zweite Ausstellung der Wiener Secession, die am 12. November im neu errichteten Secessionsgebäude in der Friedrichstraße 12, 1010 Wien feierlich eröffnet wurde. Diese Präsentation gilt als die bedeutendste der frühen Secessionsgeschichte, da sie erstmals im eigens errichteten Gebäude stattfand und den neuen Ausstellungsort in voller Wirkung präsentierte.

Die Stühle wurden im „Kunstgewerbezimmer“ gezeigt – einem Raum, in dem das neue ästhetische Programm der Vereinigung, die Aufhebung der Grenzen zwischen Kunst und angewandter Gestaltung, in harmonischer Einheit von Form, Material und Idee zum Ausdruck kam. Die strengen Linien, die geometrische Klarheit und die Konzentration auf tektonische Grundformen stehen in enger Beziehung zu weiteren Sitzmöbeln, die Olbrich für diese Ausstellung schuf, insbesondere zu jenen der „Vorhalle“ und des „Haupt-Ausstellungssaales“. Während Josef Hoffmann das berühmte „Ver Sacrum“-Zimmer gestaltete und dort eine deutlich zurückhaltendere Formensprache (Stühle mit niedrigeren Rückenlehnen) wählte, tragen diese Armlehnstühle unverkennbar Olbrichs Handschrift.

Die Exemplare dürften mit großer Wahrscheinlichkeit von der Wiener Werkstätte „Friedrich Otto Schmidt“ ausgeführt worden sein. Das 1859 in Wien gegründete Unternehmen entwickelte sich von einem Tapetengeschäft zu einem führenden Atelier für Wohnungseinrichtungen und pflegte enge Verbindungen zu Künstlern und Architekten der Wiener Moderne. Unter Max Hermann Schmidt arbeitete die Firma unter anderem mit Adolf Loos, Josef Hoffmann und der Wiener Secession zusammen, übernahm zentrale Aufträge für Ausstellungen und prägte die moderne Wohnkultur entscheidend. Der im Katalog ausgesprochene Dank an Schmidt „für die decorative Ausstattung unseres Hauses und unserer Ausstellung“ stützt die Annahme, dass die Stühle aus seiner Werkstätte stammen.

Bei einer fachgerechten Konservierung wurde die originale Holzsubstanz bestmöglich erhalten; lediglich kleinflächige Ausbesserungen waren erforderlich. Die Messingbeine wurden vorsichtig gereinigt / aufpoliert und die Holz-Oberflächen abschließend mit Wachs versiegelt, um die authentische Patina zu bewahren. Für die Neubespannung fiel die Wahl auf den Stoff „Abimelech“ von Koloman Moser für Backhausen & Söhne – ein Entwurf von 1899, der bereits 1900 bei der Pariser Weltausstellung für Vorhänge und ein Sofa, sowie bei der 8. Secessions Ausstellung in Saal 7, eingesetzt wurde. „Abimelech“ bedeutet „Vater des Königs“ beziehungsweise „Mein Vater ist König“ und verleiht den Stühlen eine symbolische Tiefe: Die hohen Rückenlehnen erzeugen eine thronartige Präsenz, während der Name auf Würde, Autorität und souveräne Ruhe verweist. In der Verbindung von Form, Material und Bezeichnung verschmilzt Handwerkskunst, künstlerische Vision und symbolische Bedeutung zu einer Einheit, die den Möbeln neben Eleganz auch eine fast mythische Aura verleiht. Gleichzeitig verdeutlicht die Wahl des Stoffes die enge Kooperation innerhalb der Secession und schlägt eine ästhetische Brücke zwischen Olbrichs Entwurf und Mosers visionärem Textildesign.

Ihre historische Einbettung macht die Stühle zu einzigartigen Zeugnissen eines künstlerischen Aufbruchs. In derselben Ausstellung präsentierte Gustav Klimt zentrale Werke wie Pallas Athene und Der Sammetapfelbaum, im Mittelraum das atmosphärisch dichte Bewegtes Wasser sowie ein feinfühliges Kinderporträt. Josef Hoffmann, Koloman Moser und Gustav Gurschner zeigten richtungsweisende Objekte, Otto Wagner war mit architektonischen Arbeiten vertreten, und Olbrich selbst prägte mit seinen Raumgestaltungen und Möbeln das Erscheinungsbild der Ausstellung maßgeblich.

Die Armlehnstühle fügen sich nahtlos in dieses revolutionäre Umfeld ein und verkörpern den „Ver Sacrum“ – den heiligen Frühling –, den die Secession als Sinnbild der Erneuerung wählte. In ihnen bündelt sich der Geist eines Neubeginns: klar und streng in der Form, radikal im Bruch mit dem Historismus und getragen von der Idee, Kunst zu einem umfassenden Lebensprinzip zu erheben. Sie sind damit nicht nur äußerst seltene Möbelstücke, sondern Manifestationen eines historischen Moments, in dem Wien den Schritt in die Moderne vollzog.

Besichtigung möglich: Plankengasse 5, 1010 Wien

Lieferung (inter)national gegen Aufpreis möglich